とうきょうの木®が、Z世代を中心とした都民と、ブランド共創プロジェクト 「とうきょうの木®ブランドをつくろう!プロジェクト」をスタート。

夏休みもまもなく終わる8月27日(水)に、都内の高校・専門学校・大学に通う、若い世代の19人が参加した「とうきょうの木®ブランドをつくろう!プロジェクト」のワークショップが開催されました。その一環として、都内の高校・専門学校・大学の教育機関と進めるブランド共創活動である 「とうきょうの木®ブランドをつくろう!プロジェクト」のワークショップを、令和7年8月27日(水)都内で開催しました。7月からWebサイトが公開されて、本格的に発信活動が始まった とうきょうの木® ですが、もっと都民と一緒につくっていくブランドとして、都民のみなさんに知って頂きたいと考えています。まず未来を担うZ世代のみなさんが、とうきょうの木® を知って、どのようなブランドにしていきたいのか?ワークショップを通じて考えてもらいました。

森林循環を持続させるため、とうきょうの木®を『あったらいい』『欲しい』ブランドに

まず、とうきょうの木®の背景やブランドの概要、ブランドの商品企画について、専門の先生からのセミナーを行い、生徒・学生のみなさんにとうきょうの木®について学んでもらいました。

森林循環と生活者(みなさん)の役割東京農業大学 地域環境科学部 山下詠子准教授

多摩地域の森林の概要・状況や、森林の公益的な機能などを解説いただき、森林循環を持続させることの大切さを学びました。国内には多摩地域を始めとした豊かな森林があって、伐りどきの木(40年生以上)が沢山あること。そして「私たち、生活者ができることが『使う』こと。私たち生活者の選択が、日本の森林を変えることにつながります。」と、東京都の生活者が、森林循環の中で担う役割についてお話しいただきました。

とうきょうの木®ブランドについてとうきょうの木®広報事務局

自分たちのため、東京のため、地球のために、とうきょうの木®を使うと、いいことがたくさんあります。「だからこそ、みなさんが『あったらいい』『欲しい』と思うようなエシカルブランドになるように一緒に考えて欲しい」と、とうきょうの木®ブランドの今後のあり方を解説させていただきました。

「欲しいもの」に「必要なもの」デザイナー 木村剛さん(㈱SARAVAH design)

商品づくりの発想に関するお話を伺いました。木村さんは豊富な実績と、専門学校での実習の事例を交えて、「誰かの気づきで生まれ、共感を得た商品が支持される。一人の気づきを埋もれさせず、みんなで解決・成果を社会で共有することが大切」とわかりやすく講演。デザインや設計を学んでいる生徒学生には、すぐに役立つ話題をお話していただきました。

あったらいい・ほしいを形にするディスカッション

午後からは午前中のセミナーで学んだことも含めて、とうきょうの木®に関する参加者のみなさんの意見をディスカッションしました。

ディスカッションテーマ1どんなものが「あったらいい?」「ほしい?」

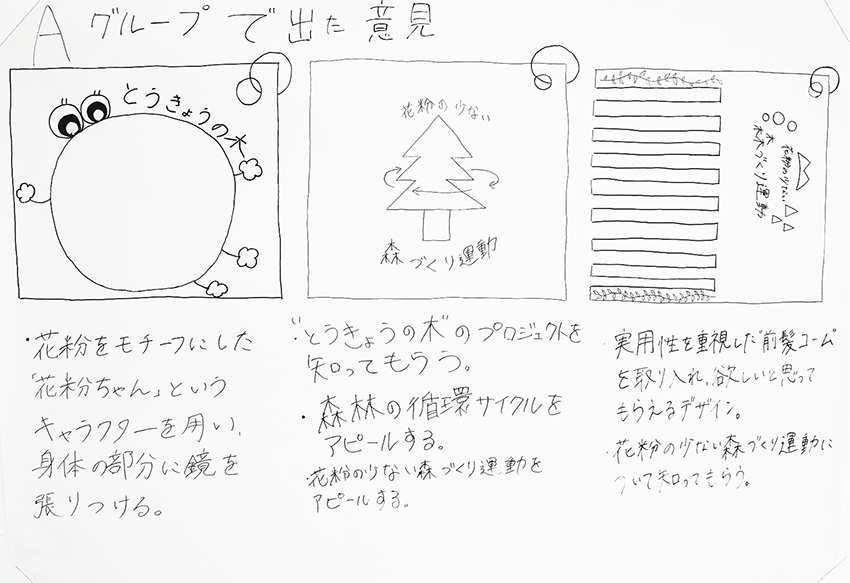

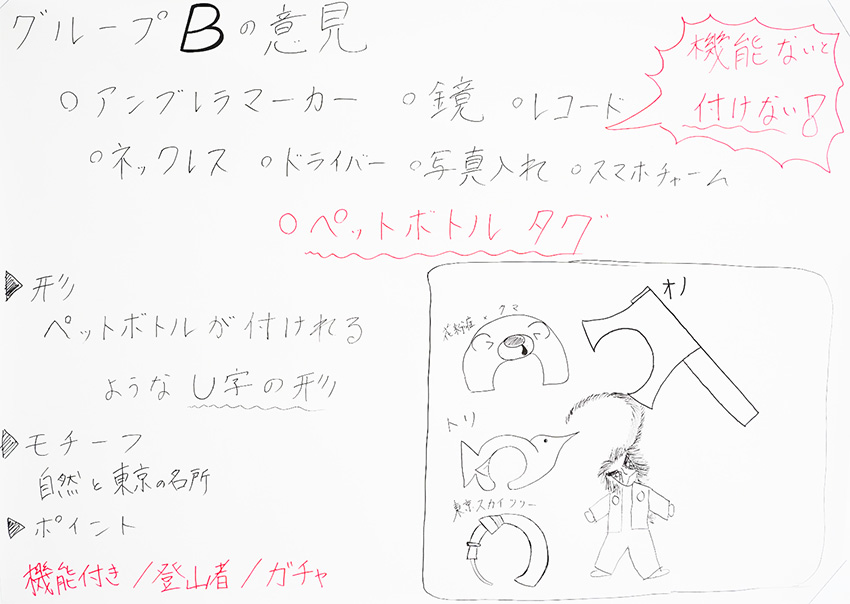

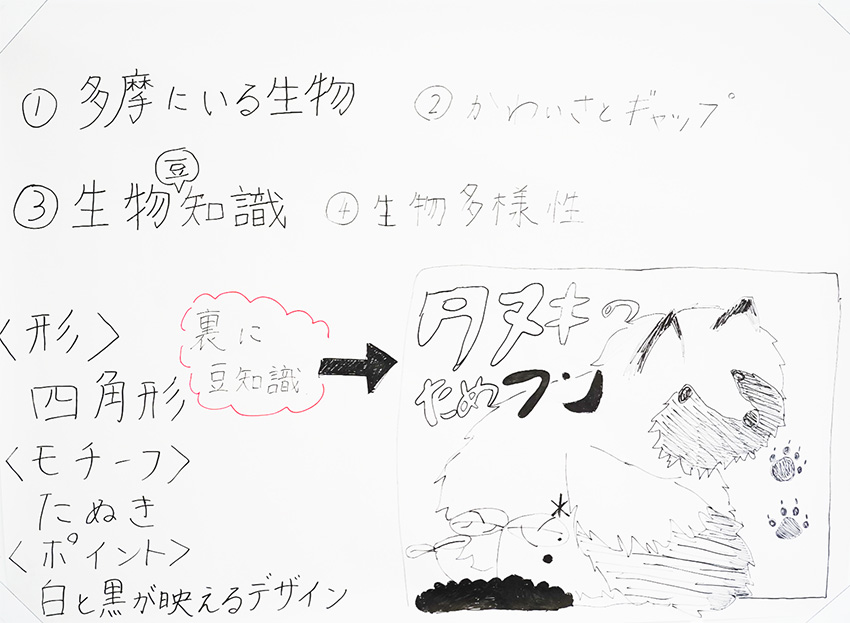

Z世代と言われる今の10代・20代の参加者は、木でできたどのような商品に共感するのか?どんなものが「あったらいい」「欲しい」のか?を議論してもらいました。一人一人の考えを事例から明らかにして、それをグループ内のメンバーに発表。自分以外のメンバーから共感を得た意見をまとめて、どんなものに自分たちは共感しやすいのか、まとめてもらいました。

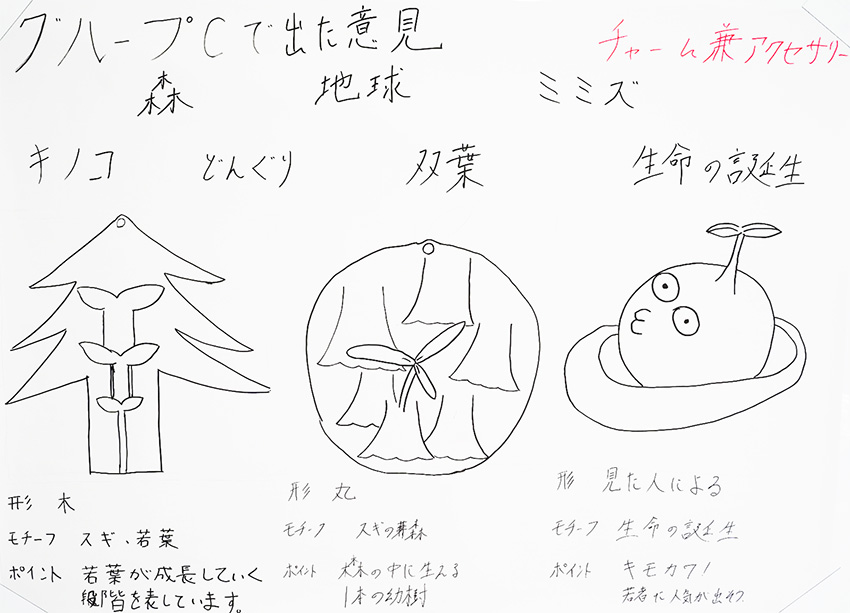

ディスカッションテーマ2とうきょうの木®でつくる「チャーム」

今後、とうきょうの木®に活用してブランドの存在を訴えるような、チャームのデザインを参加者で考えました。各グループで意見を出し合い、多くのプランが提案されました。

ディスカッションの状況

参加者は様々な異なる学校に通っており、ほとんどが初対面の中でセミナー受講・ディスカッションが進められましたが、非常に活発なディスカッションとなりました。ユニークな視点での提案も多くあって、Z世代の感覚や嗜好にマッチしながら、実用的な機能や社会課題の解決にも目を向けるなど、幅広い視点での提案・発表がされました。

とうきょうの木®を知って考えて、充実した1日

参加者の方からは

「始めて会う方と意見交換するのは最初は緊張しましたが、先生方の空気作りもあり、とても楽しくディスカッションする事が出来ました。」

「今回、とうきょうの木®のワークショップに参加して、色々な事を楽しく学べた。特にブランド品のデザインの時はいろんなアイデアを出せて面白かった。」

「多摩の森林とその木材についての理解度が高まり、とうきょうの木®だけでなく、日本全体の森林の問題にも興味がわいた。」

「皆さんの参加意欲とアイデア力、発見力が非常に高く、他のワークショップでは出ない案がいくつも出てきた事が印象的でした。また先生方の基調講演でも前提知識がなくても勉強した後に参加できた点が良かった。またスタッフの敷居の低さ(大人の圧がない)が印象的で、アイデアが出やすい講演の場となっていた点がWSに反映された点が良かった。」

「異なるバックグラウンド、異なる年代の人と意見を交わす事ができるのは新鮮な体験だった。」

想像していない視点からの意見が面白かった。林業系の職への就職が決まっているので、これからも活動に参加して学びを深めたい」

*東京農業大学 山下詠子准教授 のコメント

「とうきょうの木®の商品について、みなさんが真剣に考えて、取組んでいるのを見て私自身も勉強になりました。非常に熱心に取り組んでもらいありがたかったです。」